- コロナ禍は200年来の国際規範である民主主義・市場原理・科学技術を弱める方向で作用している。中国はこれらの規範を必ずしも人類の到達する目標としては認識しておらず、コロナ禍を契機として、さらに国際規範への挑戦者として行動している。この1年のトピックスとして香港問題、バイデン政権成立と中国、ワクチン外交などを概観する。

- 日本は国際社会で民主主義・市場原理・科学技術の3規範の主要な信奉国とみられているが、コロナ禍を契機にその理解の皮相さもまた浮き彫りになっているのではないか。それぞれの規範のより深いところでの価値観を国全体として共有するにはどのような問題を国民的な課題として捉え、どのような価値観を選択していくかが重要だろう。今後の国際規範に対するより深い向き合い方を「個人情報の利活用と民主主義」を例にとって考えてみる。

(2021年7月7日寄稿)

コロナ禍で民主主義・市場原理・科学技術の国際規範は揺さぶられている

この1年で起こったこと

この寄稿の前半は昨年6月9日に本サイトに寄稿した「コロナ後の民主主義・市場原理・科学技術」の続編である。その要旨は「コロナパンデミックが200年来の国際規範であった民主主義・市場原理・科学技術にそれぞれ様々な影響を及ぼしており、全体としては規範としての機能を弱める方向で働いている。その批判者としての中国が明確な形で登場し、ここしばらくは西側民主主義先進国と中国との間で規範をめぐる対立が起こり、それ以外の第3国はその対立や論争を見て国の行き先を決定し審判者としての役割を担うことになるだろう。」というものであった[1]。1年経ってこの問題設定は正しかったと考えている。

この対立・論争は数年で決着がつくようなものではなく、数十年というような期間を考えることもできるが、問題の変質や双方の妥協があり得ないというわけでもなく、その意味で情勢の分析が絶えず必要である。昨年の寄稿以降の状況で重要と思えるものを指摘しておきたい。コロナ感染状況、香港問題、バイデン政権成立と米中対立、コロナに関連する外交である。

まず、世界のコロナ感染者数は本年1月にピークを迎えた後、一旦、減少したが4月後半に一日平均80万人台と再び最高水準になった。7月1日までの1週間の感染は一日10-30万人台となっている。延べ感染者数では7月1日現在1億8232万人で米国3366万人、インド3041万人、ブラジル1856万人、フランス584万人、英国482万人、イタリア426万人、ドイツ374万人、日本81万人、である。それに対し、最初の感染国である中国は10万人にとどまっており、経済回復も進んでいる。(Johns Hopkins CSSE,WHO)長期のロックダウン(やそれに準ずる政策)を繰り返した西側先進民主主義国とは対照的な状況になっている。昨年の、在仏中国大使館員による「民主主義はコロナ鎮圧に対して有効な体制ではなかった。」というような発言こそ、その後、聞かれていないが、民主主義が危機対応に対し非効率であるという中国の主張は世界に対し大きな挑戦として残っている。

香港問題:民主化は大きな後退

この1年の間、下記にあるような法律を根拠として、香港政府は民主化活動家などの拘束・逮捕を強化しており、民主化の活動は事実上、表面に現れなくなった。香港の民主化はこの1年で大きく後退したといってよい。

この1年で中国政府が香港において「一国二制度」が事実上機能しなくなるような法律整備を行った。一つが2020年6月30日成立の「中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法」である。これは中国大陸側の保安担当者が香港で合法的に活動できるようになったことや、言論の統制や外国人との結託についての定義が曖昧なことが西側からは懸念されている。また2021年3月30日、香港の選挙制度を変更し議会の議員候補が「愛国者」であるかどうかを事前審査できるようにした。

最近の米国の香港問題の反応としては、ブリンケン国務長官が5月27日、選挙制度の見直しが香港立法会で可決されたことに対し「香港の民主主義制度を弱体化させ続けている」と声明で非難した。また、6月24日バイデン大統領は香港紙蘋果日報の廃刊に対し「中国政府による弾圧の激化だ」と非難した。英国は2021年1月31日から英国海外市民旅券を持っている香港人の移民申請制度を緩和し、英国市民権取得への道を容易にしている。これを受けパテル内務相は5月27日に香港人の申請が増えていることを明らかにした。

バイデン政権の成立と米中対立の新局面

2021年1月20日バイデン米国大統領が誕生した。バイデン大統領の対中国政策を見る前に、トランプ前大統領が果たした役割を確認しておきたい。トランプ前大統領時代に対中外交の基本的変化があったからだ。これは巨額な対中貿易赤字が続いていたこと、ファーウェイなど先端技術で米国の先を行き、中国政府と中国企業の関係から安全保障上の懸念が出てきたこと、中国の先端技術や知的財産の取得方法について疑義があったこと等により、主として経済安全保障の観点から対中国対決姿勢が形成された。それに新型コロナウイルスの報告と初期拡散の防止を怠った、という認識がこれに加わった。

トランプの取った行動は、突然の恫喝的な関税の引き上げなど過去の外交交渉とは異なった奇矯ともいえる行動で、一方的・一時的に対立を主導した印象を与えているが、むしろ、その本質は永年の対中関与政策に対する否定という側面が重要である。そもそも、米国は2002年の中国のWTO(世界貿易機関)加盟の際、中国が正確には加盟要件を満足させていないにもかかわらず、加盟を後押しした経緯がある。これは市場原理を核とする国際規範の中に取り込んでいくことによって、市場原理のみならず、民主主義や他の国際ルールに早く中国を同化させる契機になると踏んだからである。しかし、WTO加入以降も、特に習近平政権以降になってからは、中国の体制は一党支配を強化し、国内の言論の自由に制限を強くし、南シナ海、東シナ海などで現状変更の試みをし、先端技術や知的財産の不法取得が疑われている現状になっている。結果として、トランプ前大統領は「中国を市場経済の中に抱き取ることで中国は民主主義を取り入れるだろうという思惑は外れた。」という認識を米国民全体に共有させ(各種、世論調査からも分かる)、共和党のみならず民主党の対中政策も大きく転換させた。

バイデン大統領の対中政策は5月13日の施政方針演説などから見ると次のようなものであることが分かる。まず、基本、中国を唯一の軍事・経済の覇権の競争相手として認識し、それに米国が打ち勝つことが目標とされている。それには対立局面も協調局面もあり、対立する局面ではウイグルの人権問題、香港・台湾・南シナ海での現状変更の試みあるいは恫喝、サイバー攻撃を含む知的財産や先端技術の不正入手、(それを理由とした先端技術を中心とした米国産業の競争力回復)などの様々な分野にわたる。他方、協調局面では全地球的問題である気候変動など環境問題、パンデミック等の衛生問題が挙げられる。もう一つの特色はこの競争を専制主義(autocracy)と民主主義(democracy)の競争という異なる政治体制の問題としてみようとしていることである。(これに対し、民主の実現の仕方は国ごとに違う、というのが中国の立場である。)

それに先立つ2021年2月の米中首脳の電話会談ではバイデン大統領が「中国の経済面での威圧的な不公正な行いや、香港への統制強化、新疆ウイグル自治区での人権侵害、それに台湾などへの対応など地域で独断的な行為を強めていることに懸念を表明した。」とし、それに対し習近平主席は「台湾、香港、新疆ウイグル自治区などの問題は中国の内政であり、主権と領土の保全に関わる。米国は中国の核心的利益を尊重し、慎重に行動すべきだ。」と述べたと伝えられる。

2021年3月18日、アラスカで米中外交トップ(米・ブリンケン国務長官、中・楊潔篪(ようけつち)政治局員)のリアル会談が行われた。この会談がどこまでが演出でどこまでがハプニングであったのかは分からないが、注目される中国側の言葉を取り出すと、ブリンケン国務長官の人権批判に対し楊政治局員が「米国が直面する人権問題は深刻で、BLACK LIVES MATTER運動のように最近4年間に出てきた問題ではない。」という一幕がある。人権問題に対し「内政干渉」と言わないで同じ人権問題を持ち出したというのは考えようによっては「対話」の土俵に乗った、とも言え、注目される。また、真正面から「世界の圧倒的な国々は、米国が提唱する普遍的な価値観や米国の意見が国際世論を代表すると認識していないだろう。」「中国は国連憲章の目的と原則を守るため、たゆまぬ努力をしてきた。」とも述べている。ここでは、どこの国も内政干渉(価値観を押し付ける)するべきではない→判断をする基準は世界のほかの国々からの支持がどちらの考え方にあるのかが重要→そのため国連の場を重視している、という中国の一貫した論理構築と戦略が窺われる。

中国に対抗するための米国の戦線構築

この中国の戦略と自信は2020年6月の国連人権理事会の投票と関係があるのではないか。中国が前述した香港の国家安全維持法を導入したことに対し、「一国二制度を揺るがし反対」が27か国、「香港は中国の内政であり干渉すべきでない。」が53か国だった。同9月の国連総会第3委員会でも香港に対する重大な懸念を表明した欧米日など39か国に対し55か国が「香港は中国の内政問題」としている。中国は国連等国際機関への中国人の登用を戦略的に進めていることを考えると規範の在り方の場として国連を強く念頭に入れていると思われる。

バイデン政権は、アメリカ・ファーストを標榜し孤立主義を深めたトランプ前政権とは違って、中国に対する競争は同盟国と協力して行うというのが基本的考え方である。2021年3月24日、米国のブリンケン国務長官とEUのボレル外交・安全保障上級代表は、米国とEUの間で中国問題を話し合う会合を再開することに合意したと発表、トランプ時代からの関係改善を明らかにした。欧州諸国やEUは新疆ウイグルの人権問題やファーウェイの問題の具体化などで全般に中国に対する警戒感は高くなったと考えられる。2021年5月20日、欧州議会は昨年末大枠合意していた中国EU投資協定の批准審議を凍結した。これは新疆ウイグルの人権問題に関する対中制裁に対する中国側のEU報復制裁を直接契機としている。中国側はこれに反発、個別各国に切り崩しをかけている。

また中国と中東欧の通常「17+1」と呼ばれる協力枠組みもリトアニアやルーマニアで一部の政府調達から中国を排除するとしており、リトアニアは協力枠組みからの脱退の意向を表明している。即ち、欧州(あるいはEU)においては中国の分断工作は昨年よりは功を奏していない模様だ。6月11-13日のG7をみても(米英と独仏に温度差はあるとしても)大きな意味では欧米の共同戦線構築ができつつあると評価してよいだろう。また、インド太平洋地域では日米豪印による安全保障や経済を議論する通称QUADと呼ばれる枠組みで外相会議の定例化などが行われている。

中国はこれらに対抗してロシア、イランなどとの関係強化に動いている。今後の地政学的情勢推移は予断を許さぬものがあるが、分析にあたっていくつかポイントを指摘しておきたい。第1に中国の内部での議論は先進民主主義国と違って窺い知ることは困難だが、今年になって米国や台湾のシンクタンクが指摘している「中国が一枚岩だと考えすぎると対応を誤る。」というのは重要な視座だ。第2に日本のようにこの3つの規範を追い求めた150年の歴史がある国とそうではない国々とは規範に対する理解が違うことを思う必要がある。独自の固有文化が外来の規範を受け止めるには痛みが伴うことには考慮してしかるべきで、香港を巡る多くの発展途上国の国連での現実的反応もこうした文脈で見ることが必要だ。

コロナと関係をした地政学、規範をめぐる動き

2021年3月30日、WHO(世界保健機関)は武漢での感染初期の調査報告を発表し、「武漢ウイルス研究所からの流出については安全管理が徹底されていてその可能性は極めて低い。」とした。これに対し、中国は「専門家が示した科学的な精神を称賛する。」としたが、米英日など14か国は「完全なデータやサンプルにアクセスできなかった。」と懸念を表明している。5月、米バイデン政権はコロナ発生源に関し情報機関へ再調査を命じており、これを巡って中国の反発も報じられている。

マスクや関連医療物資、なかんずく、ワクチンを戦略的外交の手段にするという危惧はそれ自身に露骨な見返りを求める場合に大きな問題になるが、こうした行動が多く人道的見地からも推奨されることから、何かしらの長期的外交的意図は入っていてもやむを得ないという現実の相場観の中で収まっているようである。従って、中国、米国などのワクチン外交が決定的な意味で重大問題になっているとは言えない状況と思われる。むしろ、米国やEUは自国民への量的確保やある程度の接種ができた後に国際協調を表明し始めた、ということはあり、それは、先進国と発展途上国の格差という観点で問題視されてきた。先進国でワクチンのひっ迫感が緩み、G7各国が6月のG7会合で10億回分のワクチン提供をWHOなどが主導するCOVAXを中心に考えていくことを表明したので、この問題も徐々に良い方向に進展すると期待できるだろう。コロナに関しては遺伝子解析や治験などの国際協力は概ね確保されていると言え、大きな問題は前述の起源の問題と中国の初期対応の透明性の問題に絞られていると言って良い。

市場原理については中国の技術入手の不正や国と企業の関係から起こる中国排除に対し、中国側は市場原理に鑑み不公平と言っている。科学技術についてもこの1年で中国への技術移転に西側先進国が敏感になったのは事実で、この先、学術分野にどの程度波及するのかが重要なポイントだ。民主主義に関しては特に欧州などでの中国への反感の高まりから昨年のように(西側の)民主主義を正面から批判するのではなく、(元来、民主も中国の価値観の一つとして掲げていたが)「中国には中国の民主主義がある。」という言い方に戻ってきているのが注目される。

さらに6月1日の新華社通信では共産党の会議の中での習近平主席の言葉として「自分たちの自信を示すと同時に、腰を低くし謙虚さを忘れず、信頼され愛され敬われる中国のイメージを作らなければならない。」と一部、戦狼外交の修正とも見える発言を伝えていることも指摘しておきたい。ただ、「戦狼外交」は習近平の唱えた「中国の夢」と関連しており急激な方向転換は難しいと考えられる。

6月13日に閉幕したG7サミットでは人権や民主主義の重要性を挙げて、中国を牽制することで足並みが揃ったし、6月15日、NATO 首脳会議では「中国は体制上の挑戦」「ロシアの攻撃的な行動は欧州・大西洋の安全保障に脅威」という認識で一致した。これに対し7月1日の中国共産党100年式典で習近平は「党と人民を引き離そうとするいかなる試みも実現しない。」と中国批判を強く牽制している。中国が世界経済へしっかり組み込まれていることから、かつての米ソのような冷戦や封じ込めと同じような世界になるのではなく、経済以外にも気候変動など地球環境問題などでつながりを保ちながら、第3国の眼を意識した「競争」になってくるものと思われる。これで規範や体制を巡る地政学的位置づけはほぼはっきりしてきた。今後、中期的には欧米の規範信奉の戦線に亀裂が入らないか、ASEANなど国際世論の動向がどう変化するか、そして、表面から分かりづらいが中国国内の議論などが要注目である。

日本は民主主義、市場原理、科学技術をどのように信奉しているのか

日本は民主主義、市場原理、科学技術の信奉国

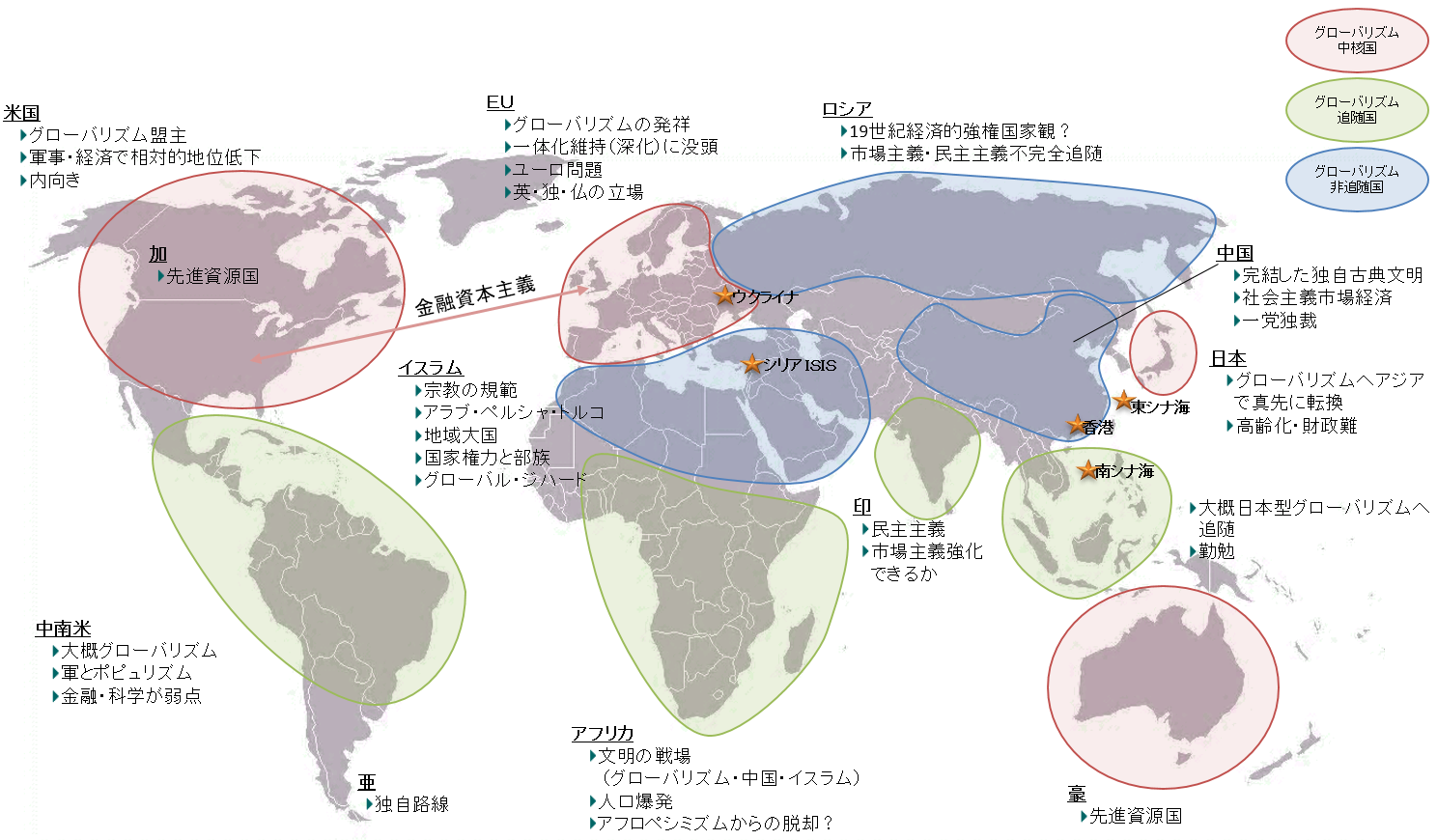

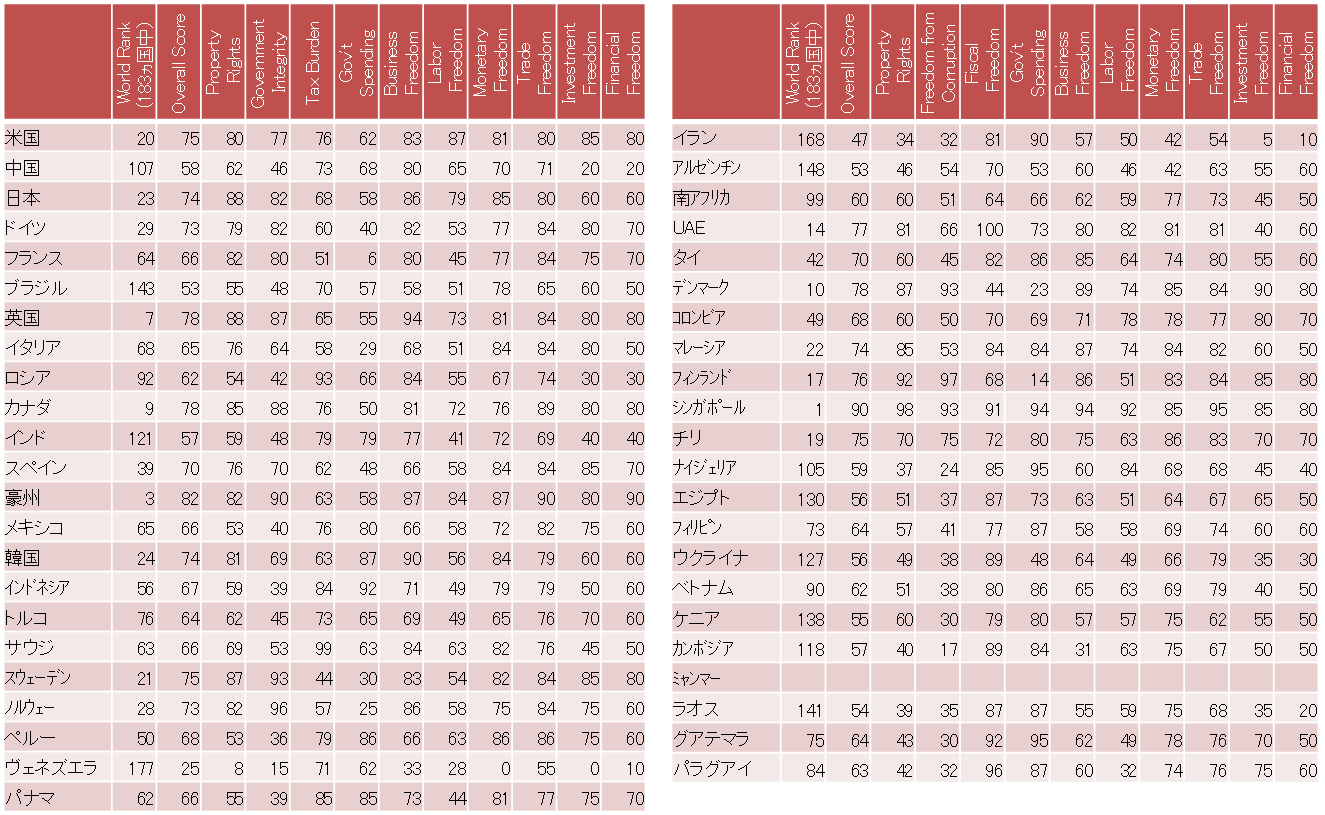

こうしたグローバル規範の中で日本の立ち位置はどのようなものであるか。西欧・北欧を中心とした欧州と米国はほぼこの3つの規範の創出国と考えられている【図表1】。カナダ、オーストラリアも移民を中心に真っ先に規範を推戴した。それ以外の国では日本はこの規範の信奉国の要の国と目されている。この他に韓国やシンガポールなども挙げられるが、明治開国以来の150年の近代グローバリズムに合わせようとしてきた歴史は非米欧では突出した長さである。そして、この規範の信奉国としての歴史こそ先進国であるという根拠と認識されてきたのだ。因みに日本の客観的評価では民主主義の指標で知られるEconomist Intelligence Unitの民主主義指数(Democracy Index)では2020年で日本は167か国中21位、市場原理ではHeritage財団の経済自由度指数(Index of Economic Freedom)では2021年で184か国中23位である【図表2】【図表3】。科学技術は指標をどれにするかが問題だがWorld Economic Forum作成の「世界競争力報告(Global Competitiveness Report)」では2019年で141か国中6位である【図表4】。

| 図表1 |

| グローバリズムの俯瞰 |

|

| 図表2 |

| 民主主義の進展度 |

|

| Economist Intelligence Unit, “Democracy Index 2020,” 2021 (https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/) |

| 図表3 |

| 市場原理の進展度 |

|

| Heritage Foundation, “2021 Index of Economic Freedom,” 2021 (https://www.heritage.org/index/pdf/2021/book/index_2021.pdf) |

| 図表4 |

| 科学技術の進展度 |

|

| World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2019,” 2019 (http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf) |

これらの日本の結果についてどう読むべきだろうか。因みに民主主義指数では社会民主主義的と言われる北欧が高順位を保ち、経済自由度指数ではシンガポールが1位となっている。日本の位置は「意外に順位が低い」と思われるだろうか「まだまだ健闘しているではないか」と思われるだろうか。日本はそれぞれの規範の得点の項目を見ると、民主主義では投票率が低いとか、市場原理では規制が多いとか、科学技術では国際共同研究などの項目が弱点と見られている。江戸時代まで非欧米の価値観を持っていた日本はこのグローバリズムの規範に合わせるためには相当の苦しみを味わってきたはずであり、それらの歴史の経緯をたどりつつ、規範のうち何を血肉化し何をおざなりにしたのか、言い換えれば現代日本がどの程度、熱心な民主主義、市場原理、科学技術の信奉者なのかということは、もう一度、各項目の価値観に踏み込んで深く考えるべき時期を迎えたのではないだろうか。

一般的に戦後の日本の状況を概観するに、この3規範への支持ははっきりしているが、それより踏み込んだ価値観の問題を決定することや議論することでさえ好まない性向が指摘できる。これは戦前、国の価値観に個人も含めて一色に染められたことをトラウマとしていることがまず挙げられよう。そして、個人の価値観の表明が多様性の少ない国民の中で憚られている、という事情も残っているように思える。事実、政治家は他国と違って価値の選択に関わる物言いを避け「嫌われない政治」を展開しており、社会科学者も価値の選択に踏み込む提言が少ないと言えよう。

この個人としても国としても価値観を明確に突き詰めないという態度は無用の争いを避けたり、国の暴走を避けたり、選択の柔軟性を広げたりして良い点があることも事実であるが、今回のコロナ禍という危機に当たっては日本人の価値観の曖昧さが日本の対応力の弱さの一因になっているのではないか、と考えることも重要である。「生命と財産」以外に日本人、日本という国はどのような独自の価値観を求める国民なのか、もう少し、言葉化してみる必要があるかもしれない。日本人の「大切にしている価値観」を自覚することが必要であるのと同時に「優先している価値観」を考えることが危機の時代には必要と言えよう。(「豊かな」社会を目指す、「安全な」社会を目指す、という時、だれも反対しない。これでは価値観を問うたことにはならない。「豊かさか安全かどちらを優先するか」という問いになって、初めて、その豊かさとはどの程度か、危険とはどの程度か、という質問が発せられるのであり、具体的な内容を見て、初めて人は答えを出すだろう。危機が起こる前にこうした矛盾する価値観の中でどのような選択肢があるかということを普段から考えておく必要があるということだ。)

コロナ禍の日本の対応力はどうだったのか

コロナ禍に対する日本の対応力はどうだったのか。この結論は多方面からエビデンスベースで検証されるべきで、今は軽々にものをいうべきではないかもしれない。先進各国に比べて死者が少ないことをもってうまくいった、と思う人があるかもしれないし、島国なのだから水際対策とクラスター対策を厳しくやればニュージーランドや台湾のような結果も出せたのではないか、と思う人もいるだろう。ただ、世論調査では毎日新聞の6月19日のコロナ対策を「評価する」21%、「評価しない」60%となっている。6月中旬のNHKの世論調査では評価する4%、ある程度評価する34%、あまり評価しない40%、全く評価しない18%であった。世論調査は一つの基準だろう。

多くの世論調査で評価しない理由として、「先が見えない」というのと「後手後手」というのが目立った。

「先が見えない」というのは「コロナ禍への中期展望と基本対応戦略を分かり易い言葉で説明しなかった。」ということであろう。もともと、感染症の危機対応としては教科書的に唱えられている要諦として、「最悪のシナリオを想定し初期段階に経済に厳しめの感染対策を取り、感染が下火になってから段階的に解除する。(一挙にやることが重要で政策の小出し逐次投入は戒められる。)そのほうが人命・経済とも損失が少なくなる。」ということがあり、昨年の早い段階で「水際対策とクラスター対策に失敗したら、最低でも1-2年かかりそうなワクチンか決定的治療薬開発までは経済のハンマー&ダンスしかない。」ということはかなり予測されていたことであり、それを肉声で説明することが重要なことであった。

次に「後手後手」だが、これは緊急事態宣言の発動のタイミングということに尽きるのではないか。日本は強権を振るわずに国民の協力が得られる類まれな国だということは美点だが、そうだとしたら、なおさら政策の納得性を高める必要があろう。昨年の3月19日に専門家会議が大量の孤発例の発生を発表してから4月7日の緊急事態宣言まで時間がかかりすぎたことを皮切りに、「感染拡大がある程度進んでから緊急事態宣言」「感染者数が充分下がりきらずに解除」というパターンを繰り返し現在に至ることになった。毎回の緊急事態宣言のタイミングを早くした場合の人命、経済損失のシミュレーションが今後、検証されることを期待したい。

そのほか、コロナ対策の中でマスクを国民に配るのにどうしてそんなにお金と時間がかかったのか、ワクチンの日本での開発は何故時間がかかったのか、情報技術が何故感染予防にもっと有効に使えなかったのか、などの現実にショックを受けている国民が多いようだ。

本稿は政府、自治体や専門家やあるいはマスコミそれぞれの責任の問題を明らかにしたいのではなくて、今回のコロナ禍の日本の対策の弱点が「日本国全体として」「日本人として」の民主主義、市場原理、科学技術に対する価値観とどう関係しているかという問題を提起している。民主主義という手段を持っているのだから、危機の際の国民が持ちうる価値観を予め議論しておけば、今回のコロナ対応ももう少しスムースだったのではないか。感染症の教科書どおりに「早期に厳しめの対策をとる」ことができなかったのは、もともと政治と国民のコミュニケーションが深い部分に達していなかったので「基本戦略」より「状況対応」を選ばなくてはならなかったのではないか、と感じている。他方、国民は第1波の時は自粛要請にかなり素直かつ厳格に従っており、その有効性の経験から「もう少し早めに緊急事態宣言をしておいたら宣言期間を短くできたのではないか。」と思うようになったと思われる。しかしその後も国民の感覚とは別に、「感染状況を見ながら」「民意の動向を見て」という「状況対応」したのは、結局は現在に至るまで、政府と国民の信頼関係が構築されず世論調査の結果にいたっている、と解釈できる。

コロナ禍の下で、国民の価値観に関係するより具体的な課題にどんなものがあるだろうか、個人情報は民主主義を支えるうえで重要な概念だが、日本国民の個人情報の公共・商用利用への考え方と感染防止の情報技術の利活用はどう考えても関係がありそうだ。市場原理ではコロナ禍の財政出動とその出口戦略についての予め国民の価値観はどうだったのかという問題がある。あるいはサプライチェーンの構築に「感染症」と「中国の国際的位置づけの変化」という二重の意味での経済安全保障の価値観が大きく加わり、その対応が国や企業に突き付けられたと考えられる。科学技術ではオープンサイエンスと安全保障のリスクとのバランスをどうとるかなども価値観の選択を伴う議論である。この中で今回は日本国民の価値観の曖昧さをもう少し具体的にしておくべき課題の例として「個人情報の利活用における日本人の価値観」を取り上げ概観してみたい。

個人情報の利活用における日本人の価値観と民主主義、市場原理、科学技術への影響

個人情報(あるいはそれを拡大した概念であるパーソナルデータ)をどのように考えるかというのは、民主主義にとって基本的な要素である。「個人の身体、財産の処分の決定をできるのはその個人である。」というのは封建共同体の崩壊から個人が自立していく英国を典型とする過程、それに神の決定から人の決定に大きな思想転換をしたルネサンスの経験を踏まえて、欧米では民主主義の一丁目一番地ともいえる考え方である。ただ、欧米では若干のニュアンスの違いがでてきている。

EUでは「データポータビリティ権」(簡単に言うと、あるサービスで作られた自分のデータは自分のものであるので、あるサービスによって構築された個人データは任意の別のサービスに個人の判断で移動させることができる権利。)が2018年に成立しており、日本なども検討中だ。そもそも、この考え方は米国のGAFAなどの巨大プラットフォームに個人データの独占をされることの危機感から作られた側面があることも見逃せない事実だ。それに対し、米国は個人の自由を守ると同時に商業の自由も重視しており、それがGAFAがそれぞれのビジネスモデルを思いつき実行できる風土を生んだと考えられる。もちろんそれには個人データの利用を許諾した多くの米国民がいるわけで、これも一つの価値観と言えるだろう。日本のある学者は「プライバシーはEUでは基本的人権だが、米国ではなし崩し的に財産権のようなものになっているのではないか。」と言っている。米国はプライバシーをこうしたGAFAから守りたい人はそのサービスを受けないか、個人データを守るためにお金をかければよい、と考えられているからだ。日本の価値観はEU型に近い価値観なのか米国に近い価値観なのか、ということそのものの議論すらできているとは言えない。

(余談だが、情報技術を使った日本のビジネスモデルは少なくとも1990年くらいまでは世界最先端だった。死筋製品の排除をIT化したセブン-イレブン・ジャパン、宅配のヤマト運輸、住宅業界における施工現場へのオンタイムの部材納入、ファーストリテイリングの企画・生産・物流・販売の管理システムなどがその代表的な例だ。では何故GAFAが日本で生まれなかったのか。情報技術者の育成が遅れたとか、情報技術者の報酬が低かったなどが言われているが、それは因果関係が逆だろう。筆者は日本の企業にGAFAのようなビジネスモデルを考えることを躊躇させたのは、プライバシーに配慮する「日本の価値観・風土」が最も大きかったのではないか、と感じている。このように、個人情報(パーソナルデータ)についての価値観やその風土の問題は、民主主義だけでなく市場原理、科学技術へも非常に大きなインパクトをもっていることに注意を払う必要がある。要は曖昧な価値観の問題は「日本停滞」の問題と直結している、ということである。)

パーソナルデータは『情報通信白書』の定義によると「個人の属性情報、移動、購買、履歴、ウェアラブル機器から収集された個人情報を含む。また・・・特定の個人を識別できないように加工された人流情報、商品情報なども含まれる。・・・」とされている。世界各国で同じ定義ではないが 個人情報より大きな概念だと思ってよい。このパーソナルデータの利活用に関する意識の各国比較で興味深いものがある。

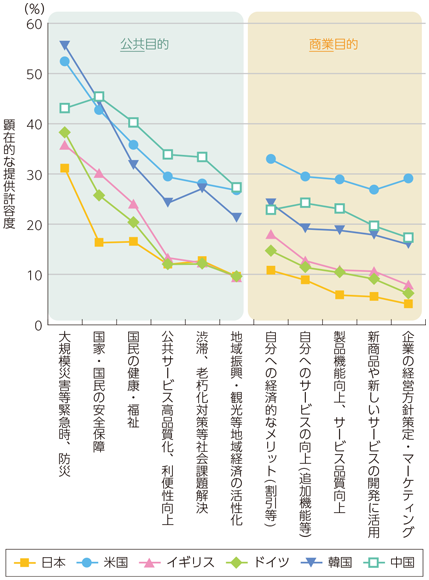

【図表5】は2017年の総務省「パーソナルデータ提供に係る消費者向け国際アンケート調査」(2017年3月実施)である。この図表は米英独日中韓の比較だが、まず公共目的でも商業目的でも日本が最もパーソナルデータの提供に消極的だ。特に日本は公共目的の緊急災害時、国家の安全保障、国民の健康福祉に対し各国に差を開けて許容度が低い。全体的には日英独が比較的許容度が低く、米中韓は許容度が高い。公共目的では中国が、商業目的では米国が中でも許容度が高い。この結果は前項までの議論と符合するし、欧州型か米国型か、という問いについては「日本は欧州型に近い」と考えても良いのかもしれない。これを見る限り、日本人は世界でも最も「パーソナルデータを政府にも企業にも把握されたくない」国民だということになる。何故だろうか、「戦前の国家が個人情報を利用したことのトラウマ」「安全意識が高くてとにかく情報を出したくない」などが思いつくことだが、この想像だけでは充分な納得性はないだろう。ただ許容性の高い米中が情報科学の先導国であることは関係があるのではないか。使われるところに技術の発達があるからだ。

| 図表5 |

| パーソナルデータの提供に関する考え |

|

| 総務省『平成29年版 情報通信白書』、図2-2-4-10(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc122420.html) 【転載可。「平成29年版情報通信白書は、原則として、自由に二次利用できます。」https://www.soumu.go.jp/main_content/000499547.pdf)】 |

ところが2020年6月の野村総合研究所「コロナ禍におけるパーソナルデータ活用のあり方」(https://www.nri.com/jp/keyword/proposal/20200610_2)には2020年4月の調査として「コロナ禍で政府が感染拡大防止のために通信事業者の保有する位置情報を利用する」ことを許容する人は、「よい」「まあよい」を含めて74%に上っている。前述の2017年調査で大規模災害時などの緊急時で30%の許容というのとはかなり違っている。これは何を意味するのだろうか。危機が具体的で眼前にあり、匿名データとして使う、ということと関係しているだろう。してみると、2017年時の調査の「日本人はパーソナルデータを提供したくない。」というのもかなり一般的な感じのみを言ったのであり、具体性があれば必ずしもそうではなくて、価値観をさらに問うていけば、もっと色々な日本人の価値観が分かるのではないか。

このように、日本では価値観の議論が理念までさかのぼって議論したり、相互に矛盾した価値観の選択を問われる風土になっていないところがあるので注意しなくてはならない。アンケートでは中国と韓国がほぼ同じパーソナルデータ利用の許容度を【図表5】で示しているが、両国とも個人情報まで踏み込んでコロナ感染情報を管理し、それなりの成果を上げていることは興味深い。中国は個人の情報を国家に提供することが法的に求められている「監視国家」で日本人には違和感があるが、韓国の国家とパーソナルデータの関係は注目に値するケースかもしれない。因みに7月1日現在の累計感染者数は日本80万人に対し韓国16万人弱である。

「コロナ禍におけるパーソナルデータ活用のあり方」は優れた分析で、その後の政策にどのように使われたのか気になるが、副題には「「監視社会」ではない「見守り社会」の実現について」とある。これは第1波の時に日本は政府の介入度が低くても「自粛」で感染減少を達成した数少ない国であると分析している。これは確かにその通りで間違いないのだが、自粛だけで、情報技術を使った感染対策が必要なかった、ということは言っていない。監視国家にならないような工夫が必要だと言っているのだ。それと、このレポートの後、残念ながら、第3波、第4波となるにつれて、「自粛の呼びかけ」だけでは政策の効果が低くなっていったのも事実もあり、「日本は(自粛が効く)特別な国だ。」と思い込みすぎるのも良くない。COCOAのシステムは政府が個人の情報にアクセスしないで接触情報が得られる「日本の価値観に基づいた感染情報システム」と思われたが、現行うまく機能していないのは純粋にシステム上の問題があるのか、加入が任意で有効なデータが獲得でできないのか、そこにどんな工夫が凝らされたのか、詳しく精査したいところである。

結局、日本においてはパーソナルデータがあまり使えない、という認識の中で、情報技術による感染拡大防止はあまりできなかった、といえるだろう。もし、価値観の分析と議論をもう少し予防的にやっていたら改善できることはあっただろうか。【図表5】で何故、日本人はパーソナルデータの公共目的、商業目的の利用の許容度が低いのか、何を怖がっているのだろうか。公共目的なら(未来の、を含めて)政府そのものにデータを渡したくないのか、政府に知られるのは良いが政府のセキュリティを信じていないのか、犯罪者の手に渡るのが怖いのか、世間一般に知られるのが嫌なのか、どの分野(例えば位置行動、医療、財産、履歴など)のデータならよいがどの分野なら嫌なのか、より詳細なアンケート調査をもとに国民自身が価値観の議論をしていくことが重要だ。

結語

すでに書いたように、日本は個人が論理的一貫性の下で細かい価値観の表明を求められる社会ではないので、政治家も価値観の詳細に立ち入ると票を減らすと考えられており、細かい価値観の提示はあまりしない。これが日本社会の特色であり長所もある。しかしパーソナルデータの利用に関する価値観がある程度しっかり言語化されていないと社会システムも情報システムも何を根拠に作って良いのか分からない。日本は現在、そういうところにいるのではないか。そうであれば、もう少しだけ価値観の議論を国民がすすんでやるようにする風土が必要なのではないか。それには社会科学者や人文学者がオルターナティブを用意し、メディアやNPOがその場をうまく作ることが重要だろう。そうした風土の変革が進めば政治家も価値観の提示がやりやすくなるだろう。こうした習慣づけが日本自体の知的風土・知的追求性を強化されていくと思う。

また、(福沢諭吉がかつて考えたような意味で言うのだが)公益に対して如何に「気概」を持った国民がいるのか、私益に対して如何に「節操」を持った国民がいるのか、ということも大切なことだと考えている。「生命と財産」以外に大切なものは何なのか、をコロナが日本人に問いかけている、と見ることはできないだろうか。

今、科学技術政策の世界では自然科学と人文・社会科学の協同ということが言われているが、今までは自然科学が研究開発をする際に社会の目標を考慮したり、研究開発のELSI問題を解決するために人文・社会科学への問いかけが多かった。しかし、今後の協同には人文・社会科学者が「社会が大切にしたい価値観のオルターナティブ」を策定し世の中に提示する際に、自然科学や技術にその文脈で何が可能(できる)かというような逆の問いかけも増えていく必要があると考えている。また「総合知」という言葉が使われるが、これには学術の知だけではなくてビジネス知、無形資産と分類される目に見えない資産、そのほか所謂「世間知」というものも含まれていくことに気づくことが日本全体にとって極めて重要だ。

[引用文献]

- 藤山知彦「コロナ後の民主主義、市場原理、科学技術」日本医師会COVID-19有識者会議ホームページ、2020年6月11日、のち武見基金COVID-19有識者会議ホームページ(https://www.covid19-jma-medical-expert-meeting.jp/topic/2455)