ー「死が身近に存在する」事実を意識する者だけが自らの死に思いを致すことが出来るー

- COVID-19蔓延は在宅療養にも大きな影響を及ぼしている。家族の面会が日を追って制限されてゆくことに不安を覚える進行白血病の入院患者が、「最後に家族と手を握り合えないなんて想像もしていなかった」と自宅退院を果たし10日後自室で妻と次女に背中をさすられながら息を引き取った、という記事が目を引いた。

- 我々も同様の経験を重ねている。ある高齢末期がん患者は、妻主体での在宅介護継続は厳しいが、入院が今生の別れとなりかねない事態は忍びないとの家族の意向に沿い、ケアマネジャーが迅速に手厚い介護体制を敷いて自宅療養を継続して、妻の傍らで穏やかに永眠した。

- COVID-19蔓延以後、親の最後に思いを致すことを介護者に勧める機会が増えた。病院死一辺倒でなく、在宅死も一つの選択肢であるであるという人生の終い方の説明がより容易になった。

- 何はともあれ、病院に担送して最善の治療を望む患者・家族が圧倒的に多いことは日々現場で体験する変わらぬ現実である。人口動態統計に基づく看取り場所の年次推移表もその現実を数字で裏付けている。

- しかしCOVID-19 蔓延は、「死がごく身近に存在する」という事実を我々に突きつけた。それを意識する者だけが自らの死に思いを致すことが出来るという教訓でもある。

COVID-19蔓延は看取り場所の選択に影響を及ぼしている

COVID-19蔓延は在宅療養を行う患者と、それに関わる医療・介護関係者に、社会一般が想像する以上に大きな影響を及ぼしている。

終末期 病院で看取れない

5月10日の朝日新聞朝刊の一面トップ記事は、「終末期 病院で看取れない」であった。余命の短い、進行した白血病で病院の血液内科病棟に入院している57歳の男性患者が家族の面会が、日を追って制限されてゆく現状に不安を覚え、「最後に家族と手を握り合えないなんて、想像もしていなかった」と自宅退院を果たし、その10日後自室のベッドで、妻と次女に背中をさすられながら息を引き取った、という内容の記事である。

我々が経験した在宅ケアの事例

我々も類似の事例を最近数例経験した。そのうちの一例を呈示する。

89歳 男性 頸部癌 肺・肝転移

原発不明の右頸部癌にて2018年8月に都内大学病院で拡大手術を施行。リンパ節転移が高度であったため術後単独放射線治療を施行。以後の経過観察中に、CTで多発肝転移指摘。転移は高度であり、高齢でもあることから緩和ケアの方針となった。

2020年4月下旬から、疼痛のため、大学病院がん治療センターへの通院が困難となり、訪問診療の開始となった。本人はやや難聴あるものの意識清明。ADLほぼ自立。右胸部手術創に自発痛ありとのことだが、明らかな局所の異状を認めず。

夫婦二人暮らし。近隣に孫夫婦が在住。本人は病態について事実を伝えられてほぼ理解している。本人としては同年代の妻への介護負担を考えてホスピス入所を希望。一方、妻は「本人の希望であれば最後まで在宅で見てあげる。ホスピスに入ってしまうと簡単に私が会いに行くこともできないし」とのこと。娘は関西在住で自分の夫の介護もあり、親の支援に身を投じることは困難。そこで近隣(東京多摩地区)の緩和ケア病棟(ホスピス)入院を検討始めたところ、新型コロナ蔓延の状況を鑑み面会を制限しているとの情報を得た。

入院が今生の別れとなりかねない

本人の容体は週ごとに日常生活動作の低下は明らかだったが、身体的な苦痛の訴えはほとんどなかった。2週間後にはほぼ寝たきりとなる。一方で、妻には認知の衰えがあり、外気温25℃の日中に室内の暖房を使用して、夫は多量の発汗と体温上昇にて居間のベッドでぐったりしているというエピソードあり。妻主体の介護継続は厳しそうだが、さりとて入院が今生の別れとなりかねない事態は忍びないとの家族の意向もあり、ケアマネジャーが迅速に夜間宿泊のヘルパーを含む手厚い介護体制を敷いて、自宅療養を継続となる。その後の2週間ほどは、ほぼ平穏に夫婦で自宅で暮らしていた。

5月下旬、亡くなる前日には娘が関西から来訪。永眠の当日午前も気持ちよさそうに訪問入浴サービスを受けた。夕食時に妻が差し出すリンゴすりおろしを数匙味わった。妻が数分ほど患者から離れて電話対応して戻ってみると、息を引き取っていた。

COVID-19 蔓延は「死がごく身近に存在する」という事実を突きつけた

最後の迎え方に思いを致す

新型コロナ蔓延が顕著となった4月上旬から、多くの家族から発熱時の対処につき不安を表明される機会が多くなった。救急車を呼んでも搬送受け入れ病院を見つけることが困難で、「たらい回し」が起こっているという報道記事を目にしてのことである。

それ以降、我々は仮に発熱した際にPCR検査を受けるには、指定された医療機関を受診する必要があること、救急車を要請しても迅速な受診は見込みが薄いこと、PCR検査で陽性の際は指定医療機関に入院し家族の面会は制限されること、陰性の際は全身状態が保たれていれば自宅療養の可能性が高いこと、等を説明したうえで、新型コロナ蔓延の有無にかかわらず、90歳代で肺炎が疑われる状況では、入院して濃厚治療を施したとしても救命できなかったり、救命できたとしても著しいADL低下が回避できない事態は念頭に置くべきであり、介護者として親の最後の迎え方に思いを致すことを勧める機会が増えた。換言するならば、病院死一辺倒でなく、在宅死も一つの選択肢であるという従来の説明がより容易になったと言える。

入院死から在宅死への発想の転換は進んでいない

約10年前の2011年8月13日発売の「週刊現代」に、「あなたの病院選びは間違っていませんか 著名人100人が最期に頼った病院」というタイトルで、以下のような特集記事が掲載された[1]。

人生の最期を迎える場所は、圧倒的に病院が多い。だからこそ「最後の病院選び」は重要だ。病院の選択は、病気によっても、病人が置かれた状況によっても違ってくる。「納得できる最後」とはどのようなもので、それを果たすための病院の条件とは何だろうか。一概にどこが良い、どこが悪いとは言えないが、目安は欲しい。そこで本誌は、「著名人100名が最期に頼った病院」の独自調査を行った。それが176ページからの一覧表だ。

この記事が掲載された2011年の夏は、在宅医療の世界で言えば黎明期を過ぎ、多職種連携による推進期に突入していた時期である。それでもこの雑誌記事では、病院死以外の死は想定外であり、事実、著名人100名のうち、在宅死は1名のみで99名は病院で最期を迎えている。

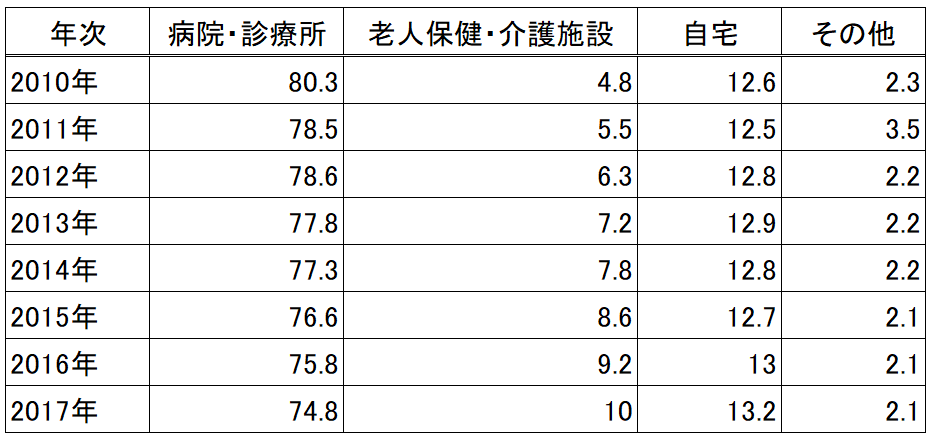

その後約10年、何はともあれ病院に担送して最善の治療を望む患者・家族が圧倒的に多いことは、我々が日々現場で体験する変わらぬ現実であるし、人口動態統計 確定数調査の年次推移統計表もその現実を数字で裏付けている【図表1】。

| 図表1 |

| 死亡の場所別に見た年次別死亡・百分率 |

| ここ8年ほどの推移として、病院・診療所での看取りの減少分が老人施設での看取り増加に含まれている。自宅での看取りの比率はほぼ横ばい。 |

|

| 人口動態調査 2017年 |

死が身近に存在すると意識する者だけが、自らの死に思いを致す

COVID-19蔓延下での在宅医療の現場で、我々は多くの新しい体験を積む結果となった。患者宅や高齢者施設からの訪問診療を見合わせて欲しいという要望、ウイルス感染への恐怖からデイサービスに行かなくなったことによりADLが極端に低下した高齢者患者、それらの中で私にとって最も印象深いのは、冒頭の朝日新聞記事にある「最後に家族と手を握り合えないなんて、想像もしていなかった」という白血病末期患者の言葉である。COVID-19 蔓延が我々に突き付けた事実は、「死がごく身近に存在すること」であり、それを意識する者だけが自らの死に思いを致すことが出来るという教訓ではなかろうか。

[引用文献]

- 2011年8月13日発売 週刊現代「あなたの病院選びは間違っていませんか 著名人100人が最期に頼った病院」